|

L'unica reazione alla dittatura pare la resistenza armata delle minoranze: pesantissimo il bilancio

Bastava mettersi un capo di vestiario rosso, il colore della democrazia in Myanmar, per manifestare resistenza alla giunta militare che ha preso il potere proprio un anno fa, il 1° febbraio 2021. Il primo anniversario del golpe è stato "celebrato" con scioperi silenziosi, serrate, gente chiusa in casa, strade vuote.

Sono state troppe le vittime della repressione (in tutto pare siano oltre 1.500, 12 mila gli arresti) per sfidare apertamente l`esercito, come a giugno. Ora è il tempo del boicottaggio muto, mentre la sfida tra militari e popolo si svolge sui social. A essi si aggiungono le azioni violente delle minoranze in ribellione, insofferenti anche al tempo di Aung San Suu Kyi, the lady, famosa in tutto il mondo e ora agli arresti, condannata a quattro anni di reclusione.

Il Tatmadaw (nome ufficiale delle Forze armate) si sente l'unica istituzione che rappresenta la nazione. Le Forze armate ricevono l'appoggio di una parte degli importanti capi-monaci buddhisti, anche se un'altra parte sostiene i democratici.

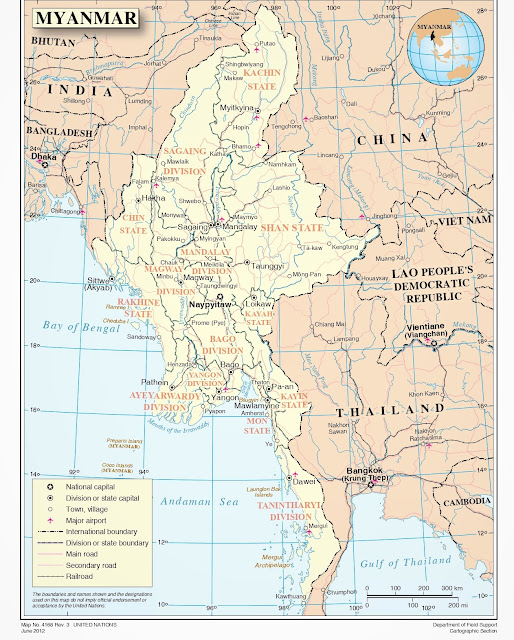

Il Myanmar è uno Stato molto articolato, con numerose minoranze etniche interne (più di 100): giuridicamente il Paese è un'unione tra 7 regioni (definite la Birmania propriamente detta) e 7 "stati" che rappresentano le minoranze. L'unico vero collante è il buddhismo, condiviso da quasi il 90% della popolazione (il 6% è cristiano e il 4% musulmano).

I generali promettono nuove elezioni appena la situazione «sarà pacifica e stabile», ma i militanti dei partiti vengono perseguitati, in particolare quelli della Lega nazionale per la democrazia che aveva la maggioranza con Suu Ky. Nei confronti delle varie resistenze armate, come è il caso dei Karen o dei Chin a maggioranza cristiana, i militari hanno ripreso la tattica di sempre: stragi di civili e terra bruciata. Il Paese si trova di nuovo estremamente polarizzato tra parti armate: lo volevano i militari per rendersi indispensabili. Aung San Suu Kyi era stata criticata a livello internazionale per non aver messo un freno all'espulsione dei Rohingya verso il Bangladesh. In Myanmar questi ultimi non sono nemmeno considerati cittadini.

L'avvento della democrazia aveva provocato un effetto paradossale: non solo i militari (e il loro partito di riferimento) sono stati estromessi dal potere, ma anche le minoranze sono state emarginate. Pur rappresentando circa il 30% della popolazione, queste ultime hanno avuto solo il 6% dei seggi. I burmesi (bamar) della maggioranza etnica stanno nelle città e hanno votato in massa la Lega democratica. Per riequilibrare, invece di creare spazi di rappresentanza, sono state tentate varie riunioni per affrontare la questione etnica. Il dialogo si è prolungato senza risultati.

Allo stesso tempo, il Governo di Aung non ha avuto il coraggio di un negoziato con le guerriglie per non dare pretesti ai militari. Così la situazione si è incancrenita e i militari hanno potuto affermare che la democrazia non risolveva niente. Oggi la ripresa della guerriglia fa il loro gioco.

L'unica reazione alla dittatura pare la resistenza armata delle minoranze: l'ideale democratico svanisce coperto da una coltre di notizie di guerra. La creazione di nuovi gruppi armati, le azioni delle squadre di autodifesa o degli squadroni della morte sono le uniche notizie che filtrano da un Paese già molto chiuso. La guerra cancella la democrazia.

Editoriale di Andrea Riccardi su Famiglia Cristiana del 13/2/2022

Commenti

Posta un commento